NSCAジャパンフォーラム2024 アーカイブ編

以前の続きで、NSCAジャパンフォーラム2024の実技講習と同じ時間にやっていた講義です。

備忘録を兼ねていますので、内容についてはかなり要約しています。

研究結果の読み解き方としては良くないので、研究の詳細が気になる方は、担当講師の研究データを探ってみてください。

二関節筋のユーニークな振る舞いと適応能力

静岡産業大学、江間諒一先生の講義です。

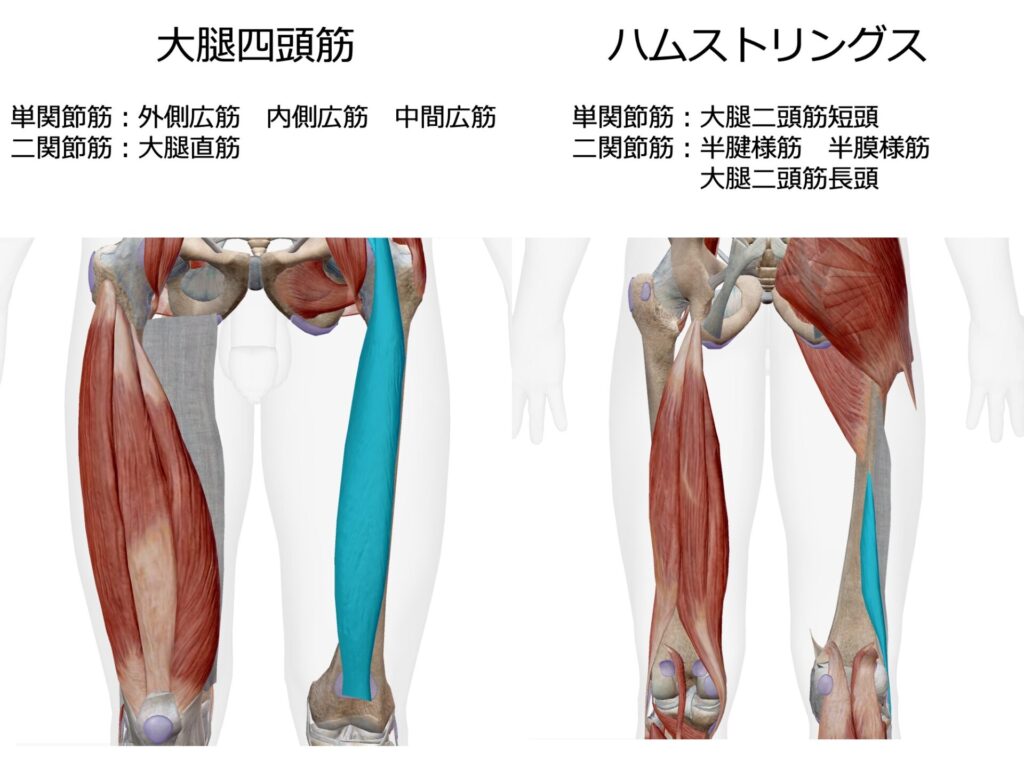

筋肉はざっくり分けて1つの関節を跨ぐ単関節筋と、2つの関節を跨ぐ二関節筋があります。

今回の江間先生のお話では、下半身の筋肉を紹介されました。

大腿四頭筋(太ももの前):大腿直筋 外側広筋 内側広筋 中間広筋

ハムストリングス(太ももの後ろ):半腱様筋 半膜様筋 大腿二頭筋長頭 大腿二頭筋短頭

前後に1:3の比率で単関節筋:二関節筋が配列されています。

下半身の動作で言うと、単関節筋は膝関節の動きにしか関与しませんが、二関節筋は膝関節・股関節の動きに関与します。

そのため、単純な単関節動作を行うレッグエクステンションやレッグカール、多関節動作となるスクワットやレッグプレスで、鍛えられる部位が厳密には異なります。

結論だけ箇条書きにすると誤解が生じやすいので嫌なのですが、備忘も兼ねて以下のような研究結果があることを示しておきます。

- 二関節筋の神経筋活動:多関節運動<単関節運動

- 単関節筋の神経筋活動:多関節運動≒単関節運動

- 単関節トレーニングで二関節筋が顕著に肥大

- スクワットはフルでもハーフでも大腿四頭筋の肥大は同程度

- スクワットではハムストリングスは肥大しない

- 大臀筋&内転筋の発達:フルSQ>ハーフSQ

- 加齢による筋萎縮:二関節筋>単関節筋

- 不活動のよる筋萎縮:二関節筋<単関節筋

- 半腱様筋だけ単関節筋に近い反応を示している

- 多関節動作の方が二関節筋の活動が低い

- 単関節動作ときは単関節筋も二関節筋も同程度に活動

- 近位関節トレーニングにより遠位関節パフォーマンスが向上するかも

このように、多くの示唆がされています。

例えば短距離選手であれば、必要とされている筋肉という観点から、スクワットのような多関節トレーニングはむしろ適していない可能性があります。

また高齢者は二関節筋が特に萎縮しやすい傾向にあるので、二関節筋を積極的に鍛えられる単関節トレーニングを取り入れると良いかもしれません。

解剖学の観点だけでトレーニングを考えると、判断を誤る可能性を示しています。

競技パフォーマンス向上においては、その競技に合った筋肉を選択的に鍛えて、ネガティブとなる筋肉の発達を避ける必要があります。

ボディメイクやリハビリにおいても、同じように考えていく必要はあるでしょう。

たった60分とは思えない、膨大な情報量の講義でした。

健康づくりのための筋力トレーニング

東北大学の門間陽樹先生の講演でした。

厚生労働省から「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」が発表されており、2013版から10年を経ての改訂となりました。

新ガイドでは、健康づくりのための筋トレの実施が盛り込まれました。

筋トレの実施がこうしたガイドに盛り込まれるのは、先進各国と比較しても遅かったとのことです。

健康のためには、基本的には有酸素運動を実施して、さらなる増進のために筋トレもすると良い、といった具合にプラスアルファのポジションをとっています。

改訂されたガイドでは、筋トレの効果を運動能力の向上による健康増進に加えて、死亡や疾患リスクの低減といった2本柱で推奨されています。

門間先生らの研究で、①健康のために筋トレはやった方がいいのか? ②やればやるだけ健康にいいのか? ③有酸素運動と組み合わせるとより効果的か? が調査されました。

結果、健康のために筋トレはやった方がいいし、有酸素運動と組み合わせるとより効果的であることが分かりました。

ただし量については比例して効果が向上するものではなく、週にたったの30~60分程度で十分という結果になりました。

健康のために運動を取り入れる際、有酸素運動が面倒だという方もいるでしょう。

めちゃくちゃ簡単でいいので、週に30分程度の軽い筋トレをするだけでも、健康には良いのでやってみるといいでしょう。