筋肥大の仕組み

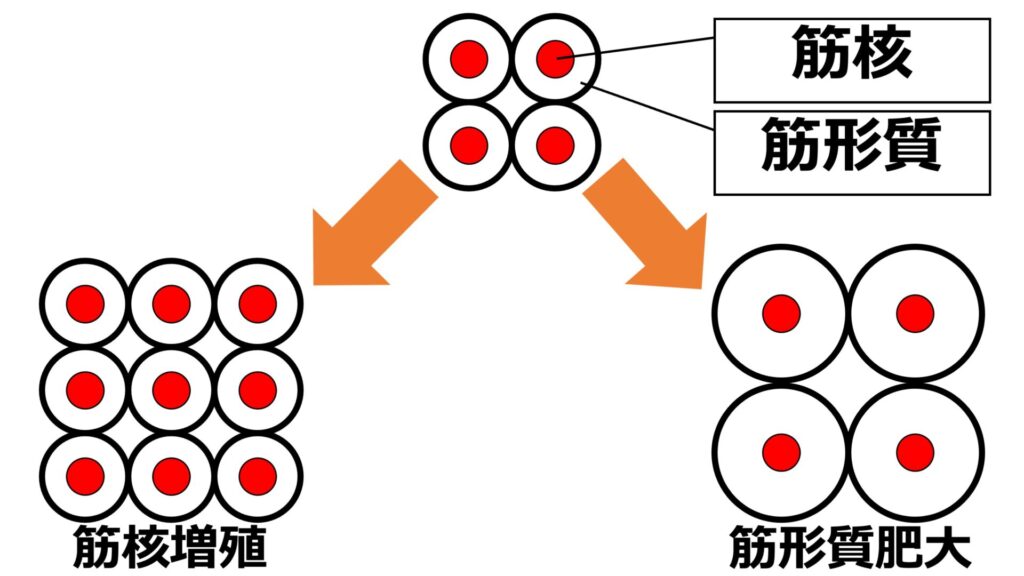

筋肥大は筋核増殖×筋形質肥大から成っています。

筋肉も人体の細胞であり、その数自体が増えるのが筋核増殖、細胞ひとつひとつが大きく成るのが筋形質肥大です。

一般的に、高重量や高負荷のトレーニングを重ねると筋核増殖が起こり、中程度の負荷で筋を疲労困憊へと追い込むトレーニングを重ねると筋形質肥大が起こると言われています。

同程度の筋肉量であっても、重量挙げの選手などでは筋核の数が多く、ボディビルダーなどでは筋形質が肥大していることが分かっています。

筋肉自体の容積は筋核数と筋形質サイズの掛け算になりますので、とにかく筋肉を大きくしたい場合であっても、高重量・高負荷のトレーニングに意義はあります。

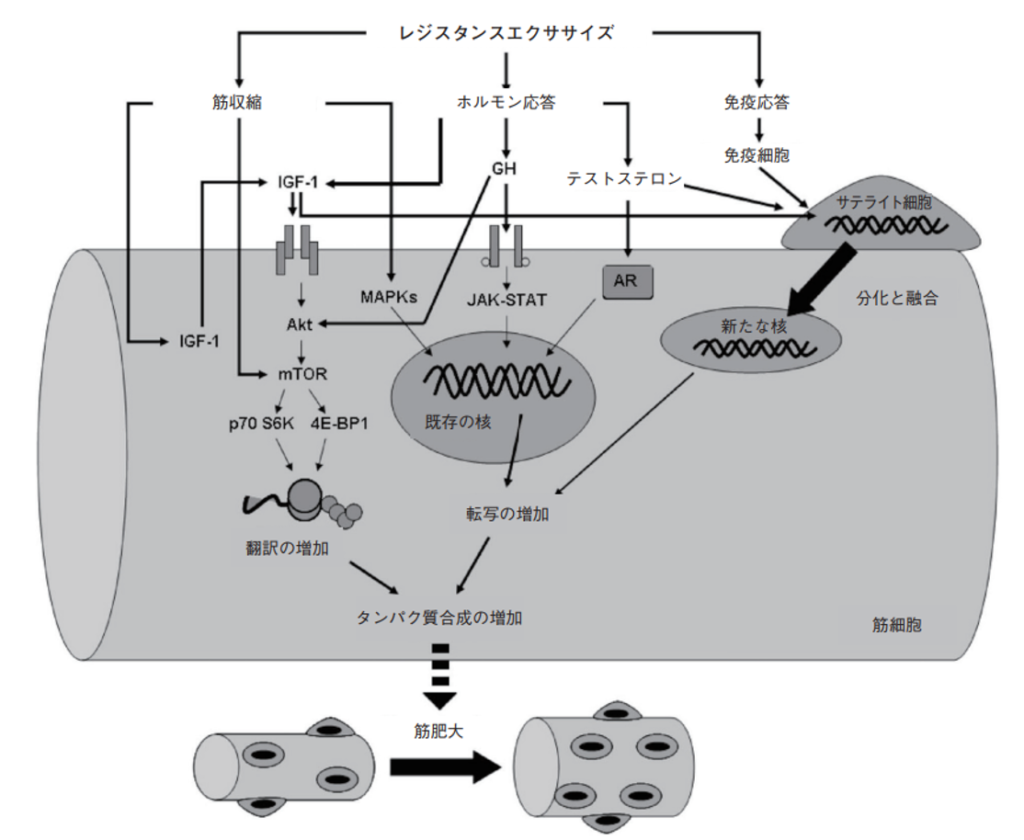

ホルモン応答

筋肥大に関与している主なホルモンは3種類です。

- IGF-1(インスリン様成長因子)

- 成長ホルモン(GH)

- テストステロン(男性ホルモン)

成長ホルモンは10代で最も分泌量が多く、女性のテストステロンは男性の5~10%程度と言われています。

「若い男性」が筋肉質になりやすいのは、これらのホルモン応答が関与しています。

筋トレをすることでこれらのホルモンは分泌され、筋タンパク合成を促しています。

ただし成長ホルモンについては、分泌量の向上が筋肥大と比例しなかったことも分かっていますので、ある程度の閾値が存在していると考えられます。1

ホルモンは「カギと鍵穴の関係」にありますので、ホルモンが多くてもホルモン受容器が少なければ意味がないのかもしれません。

筋肥大を妨げるホルモンとして、ストレスホルモンのコルチゾールや女性ホルモンのエストロゲンなどが挙げられます。

女子ボディビルでトップに立つ選手の多くが50代なのは、エストロゲンの分泌が低下し相対的にテストステロンの反応が良くなているからと考えられます。

ドーピング

アナボリックステロイドと言われる筋同化剤もあり、フェアネスと健康の観点から、ドーピングとしてスポーツでは禁止されています。

外部からテストステロンやIGF-1を投与する方法で、劇的に筋肥大を起こします。

この筋肥大では筋核増殖が起こり、筋核は10年経っても存在し続けます。

これはマッスルメモリーのメカニズムであり、一度付けた筋肉は一度萎縮しても、トレーニングを再開すれば元の水準程度までは比較的簡単に元に戻せるとされています。

スポーツでドーピングが発覚した際に長期または永久追放されるのは、その体が薬物によってすでに上限解放されてしまっていることで公平さに欠けてしまうからです。

また内臓も平滑筋という筋肉であり、アナボリックステロイドの使用は内臓肥大なども引き起こします。

心臓も筋肉の塊ですので、心不全のリスクも上がっていきます。

こうした公平性や健康上の理由から、ドーピングは禁止されています。

まとめ

以上が筋肥大の仕組みでした。

ホルモンの応答が非常に重要なのですが、個人の元々のホルモン分泌量やホルモン受容器の数は先天的に決まっています。

各々の目的にもよりますが、配られたカードで最大の結果が出せるよう、工夫して頑張っていきましょう。

- Mitchell CJ, Churchward-Venne TA, Bellamy L, Parise G, Baker SK, Phillips SM. Muscular and systemic correlates of resistance training-induced muscle hypertrophy. PLoS One. 2013 Oct 9;8(10):e78636. doi: 10.1371/journal.pone.0078636. PMID: 24130904; PMCID: PMC3793973. ↩︎