遺伝的限界

トレーニングは身体が関わることですので、当然才能というものが存在します。

身長や肩幅などの骨格、生まれ持っての筋繊維数と遅筋速筋比率、最大酸素摂取量など、運動パフォーマンスに影響を及ぼす各要素について、遺伝的な才能があります。

筋力トレーニングは、その才能の有無に関わらず健康効果を享受することができますが、ボディメイクやパフォーマンスについては、伸びる速度や最大値にやはり遺伝的限界が関わってきます。

筋力の遺伝的限界

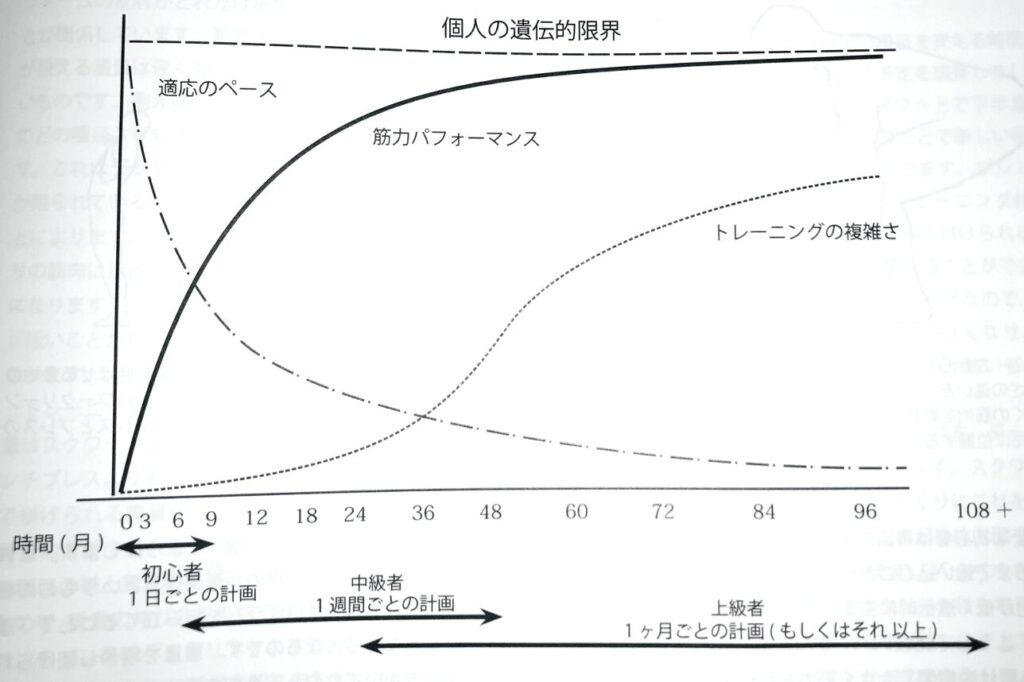

筋力の遺伝的限界は次の図の様に示されます。

どの程度筋力トレーニングに打ち込むかにもよりますが、1~2年目でかなりの適応が進みます。

そこからやや緩やかな成長を描き、5年もすればある程度の限界値には到達することになります。

トレーニングの複雑さも増していき、5年目以降は大してパフォーマンスが向上してこないにも関わらず、やることは増えていきます。

同じ勉強量でも、40点を80点に伸ばすのと、90点を100点にするのとでは、必要な努力量が全然違うのと似た感じです。

実際、5年程度トレーニングを継続した人の除脂肪体重(いわゆる仕上がり体重)は、それ以降で大きく変わることはありません。

コンテストなどで毎年減量する選手で、1年で仕上がり体重が1~2kg増える事例もありますが、多くの場合は減量が上手くいって筋肉量を前回よりも残すことができただけだったりします。

ここまで来ると、本当に筋量が伸びているのかの判断もつきにくくなってきます。

また筋力自体ももうそこまで伸びることがなく、挙上成績が伸びる場合の多くがリフティング技術の向上やピーキングの結果で現れたりします。

有酸素性能力の遺伝的限界

努力量で成績が向上するとして、よく有酸素運動の話が出るのですが、有酸素運動においても一種の才能があります。

それが最大酸素摂取量(VO2max)です。

運動でどれだけの酸素を利用することが可能かの指標であり、有酸素性能力の測定などに利用されます。

この最大酸素摂取量の初期値は遺伝で決定されており、伸び幅も1~50%と開きがあります。

筋肉に関して言えば、瞬発力に強い速筋が、有酸素運動を継続していくことで有酸素運動に強い遅筋へと転化していくことはあります。

しかし最大酸素摂取量については限界値があり、半年~1年のトレーニングで、個人の遺伝的限界まで大幅に適応していきます。

空白の石板

教育学では、空白の石板(Blank Slate)という考え方があります。

人はまっさらな石板で、教育によって内容を刻んでいくという考え方です。

社会学などの分野からしっかり否定されている考え方ですが、平等性や努力の必要性を訴える際、時折引っ張り出されています。

勉強も運動も努力感が強いので、成功者が努力至上主義を語る際、恣意的に利用されたりもします。

しかし遺伝的素質なしに大成功には至れないことは、サラブレッドが証明している通りです。

残念ながら駄馬では競争には勝てないのです。

まとめ

目的が健康増進なのか競技成績なのかでも、今回の話の捉え方は変わってきます。

運動をフィットネスとしてやっているのであれば、順位志向に囚われずにやっていくといいでしょう。

スポーツや競技性のあるものとしてやるのであれば、己のトレーナビリティー(適応限界)とは真剣に向き合う必要があります。

向き合った上で、どこで勝負していくのかを考えていくことが重要となるでしょう。

しかしいずれにせよ、遺伝的限界値まで辿り着くには、それなりの努力量が必要となりますので、この悩みは向上心の高いアスリート特有と言えるかもしれません。